https://medium.com/@vin_0530/%E6%AD%90%E9%99%B887%E6%89%80%E9%A0%82%E5%B0%96%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%B8%E6%A0%A1%E9%95%B7-%E8%AA%B0%E4%BE%86%E5%81%9A%E6%B1%BA%E5%AE%9A-39abf86fe193

歐陸87所頂尖大學如何選校長:誰來做決定?

歐陸頂尖大學中,學生佔校內代表中的比例不及15%的學校,僅只11間;絕大多數教授和主管佔比不到三分之二,佔八成以上的更只有兩所──如果能重選一次,我們可以讓誰、用什麼樣的制度選校長?

2015年12月,在一座下著雪的歐洲城市,當地最大的報紙刊登了一則新聞,報導城中大學的校長遴選;十段中有三段的篇幅,是用來關注校內學生代表關心什麼、投票意向又是如何。學生們質疑校長候選人在前一份公職中對學生(特別是外國學生)助學金的管理不佳。面對公開質疑,這名候選人承諾要持續「打開耳朵」,聽取學生意見。

學生意見如此獲得重視,並不是出於候選人和媒體的善意,而有制度上的原因:同樣在這間大學,一個月後的副校長選舉原先有兩位候選人,其中一位因為校內爭議退出,十位學生代表公開宣示不會支持另一位候選人(他們的原因是沒有真正的競爭)。這位候選人旋即宣布退出遴選,讓程序得以重啟:因為學校章程規定,學生在遴選中不但佔了六分之一的票數,而且還有集體否決權。

這不是杜撰的幻想故事,也不是發生在什麼沒有競爭力的三流大學:這是在德國柏林,在一間孕育了55個諾貝爾獎得主的大學,俾斯麥、黑格爾、馬克思都曾就讀於此。這間大學,是被譽為「所有現代大學之母」的柏林洪堡大學(Humboldt-Universität zu Berlin)。

而這樣的制度設計,在歐陸的頂尖大學中並非異例。更有甚者:連學生六分之一的校內代表權,其實還排不進前段班。

比較的目的:雖然外國的月亮不一定比較圓

比較的目的,並不在於建立另一套「國外頂尖大學都如何」的論述。確實,外國的月亮不一定比較圓,何況,歐陸不同大學的制度其實多如繁星。但與其建立在錯誤的事實認識上討論,以為我們的現狀也是國外大學的常態,整理其他國家的制度設計,可以刺激我們的想像,知道什麼樣的設計是存在的、因此可以參考,這些不同的設計可能可以達到什麼、又有什麼典型的配套措施。

至少,我們對制度的想像可以更寬廣,不致貧瘠到誤以為幾間美國私立大學就可以代表全部的國外頂尖大學。交大張懋中校長,在這次管中閔事件爭議中發出公開信,認為國立大學此後都應該「由董事會負責校長遴選,校長治校並向董事會負責(…)權責分明,才能避免不當之紛擾。若繼續依循目前教育部與各大學之間的『監管』關係,長期下來各校都難發展出特色,將會使台灣完全失去競爭力」,就顯然是誤以為頂尖和分明之路,只有美國私立大學的治理模式一途。

即使只看現狀,在台灣,我們似乎很習慣,校長遴選就是要由教授和行政主管中的一小群,代理全校教師、研究人員、學生和職員做決定。台大和師大是少數在遴選中納入學生代表的學校,但也各自只有一席;學校中的受雇者、勞動條件甚或生計直接與校長決策相關的基層職員更少被代表。

在台灣,這似乎很正常,那麼,在歐洲大陸呢?

「誰來選校長」的兩條軸線:「誰代表學校」和「校外代表是誰」

在整理歐陸87間頂尖大學由「誰」選校長、又是用什麼方式選出時,與其單純看席次比例,可以用兩條軸線來看,或許更能準確地回應一些重要問題:

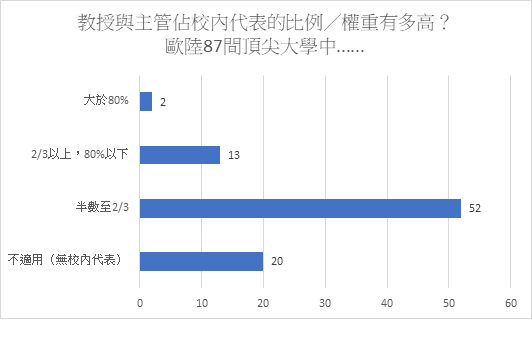

(一)在校內有投票權的人當中,教授、主管和學生、職員各占多少比例?比如,台大遴委會21席中有9席校內代表,其中有八席是教授和主管(89%),只有一席學生(11%),基層職員則掛零(0%),歐陸其他學校如何?

這條軸線涉及的首先是一個根本問題:誰可以代表這間學校的聲音?這間學校是誰的?但同時,就如同柏林洪堡大學的例子所呈現的,代表的來源和強度,也代表遴選過程中哪些議題會被重視、哪些則否;而如果納入校外代表,可能是另有關於多元性或公共監管的要求,但這間學校內部要讓什麼聲音被聽見?此外,妝點門面式的少數席次,不但不足以影響大局,在會議中徵詢「校內意見」的時候也容易成為可以被忽略的少數,甚至有被當成異數或樣板的壓力。而席次稍多,才可能反映自己群體內部的異質意見(職員的聘僱條件、勞動狀況,學生的學院、年級、經濟狀況、性別等),則可以互相奧援、彼此補充,也輪流回應其他(居於多數的)校內代表的意見。

(二)校外代表是誰、佔多少比例?又如何產生?比如像台大,是有12席校外代表,其中3席由教育部指派,另外九席是校友總會和行政會議分別提名後由校務會議決定(這次的爭議之一也是台大校友會的提名不公),校務會議又是以教授和主管佔絕對多數,歐陸其他大學呢?

這一條軸線則是關於一間大學的校長,是不是只是校內成員的事,或者(尤其對於公立大學而言)校外各部門的聲音也是重要的?如果要讓校外的人參與,該讓誰來參與、占多少比例?又可以透過什麼程序,由誰來決定誰參與?

當然,還有其他的軸線也相當重要,比如提名程序,但除了篇幅之外,也因為目前資料較不齊全,無法系統性的比較,不在本文討論範圍內,只會以補充方式出現。

在資料方面,可以用QS大學評比中前三百名大學為範圍,找出當中歐陸的大學,一間一間去找出他們遴選校長的方式。其中,對於各國的通例或法律規定,歐洲大學協會(European University Association,EUA)在2017年4月出版的《大學自主在歐洲 III:各國資料》(University Autonomy in Europe III: Country Profiles)提供了相當可貴的資料整理,可以從不足、不清楚處另外找資料補充。而包含德國、瑞士、比利時、西班牙等國,遴選方式會有因地、因校而有差異,則必須從當地媒體報導、新聞稿等尋找資料。最後,本文完成了三百大中所有歐陸大學的資料蒐集,共計87所。

誰代表學校?

僅有17%的學校中教授主管佔絕對多數,而且絕非密室遴選,還有「配套」

關於第一條軸線,在台灣的我們似乎已經很習慣由教授和行政主管佔絕大多數,在台大是89%,在多數其他大學甚至是100%。

但在歐陸,87所大學中,教授、主管佔校內代表的比例會超過三分之二多數的學校,僅僅只有15所(17%)。況且,台灣各大學都是採取「密室遴選」,另闢一個小委員會,期待這一小撮人可以不只代表山頭、超越個別利益,而還能進一步代表全校各學系教授,甚至是學生、職員和研究人員;相反地,這15所大學則都另有「配套」。

這15所當中,有10所是以加權選舉的方式進行(其中5所比利時,3所義大利,2所西班牙):所謂教師的絕對多數是加權後的結果,但教授、工友、助理、幹事、研究人員都是一人一票,無法由少數人操作把持(學生則有些也是普選,有些則是間接選舉)。

而且,防腐和追求多元的「配套」並不只是普選而已,絕大多數都還有總得票數門檻,門檻是由各間大學自行訂定,候選人如果想要獲勝,還是必須在校內各部門對話尋求支持,否則就要進入下一輪選舉。多數是以投票人數半數為門檻,而根特大學(Universiteit Gent)的門檻甚至要求候選人獲得三分之二的多數(只有到第八輪之後,門檻才降到五成)。而在這樣的制度設計中,候選人就必須透過對話和說服取得各部門的支持才可能當選,而不能仰賴一小群人的支持,或者期待在棄保、策略性投票(遑論台大事件中的委員策略失誤)中僥倖勝選。上一次根特大學的校長選舉,是經過激烈的競爭、熱烈的溝通說服,終於在第九輪選出校長,最後的當選人Rik Van de Walle(和聯名競選的副校長Mieke Van Herreweghe),在四大部門中都取得多數:教授74.88%,助理72.26%,行政與技術職員77.20%,學生55.43%──這是最初有四位候選人參與多場辯論、討論,甚至是媒體訪問,在九輪投票後終於達成的結果。

另外5所則都是德國的大學(在德國17所入榜的大學中),包含海德堡(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)、弗萊堡(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)等最古老的大學,則是沒有專門的大學校長選舉單位,而是回到平常審議校務的機構做最後決定。其中除了教授代表中有部分是當然代表(如院長,但院長也是學院內部選舉)以外,通通都是教授、學生、職員、研究人員各自直選,以審查的方式進行,而且教授主管席次也都只是剛好超過三分之二,學生與職員的席次也都約在四分之一上下。

事實上,即使是在這15所大學中,也只有2所的教授與主管權重佔80%以上(米蘭理工大學 [Politecnico di Milano],以及羅馬大學 [Sapienza Università di Roma])──台灣幾乎無法想像的高標,其實在歐洲頂尖大學間是少數中的少數。

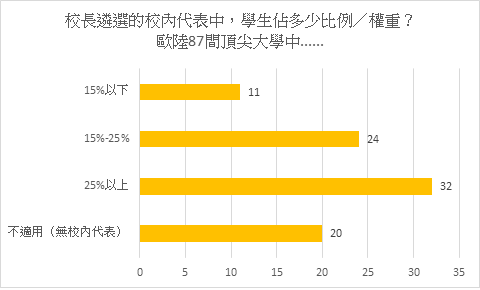

32 vs 11:學生代表佔校內25%以上,還是15%以下?

既然不是由少數教授跟主管代表全校,就表示有其他人分享權力。事實上,不讓學生(以及職員)有多席代表,發揮實質影響力、反映群體多元聲音的學校,在歐陸也是少數:以15%為界線,學生比例不及這條界線的,在87所學校中,僅僅有11間(12.64%),其中,德國大學六間,反映的是常設的校務機構中由教授主導(除了卡爾斯魯爾理工學院 [Karlsruher Institut für Technologie] 是研究大學,研究人員與教授的權重相同,教授反而也佔少數);其餘五間則是採普選制,義大利的大學四間,同時也是教授佔絕對多數(但也都比台灣各大學的比例低),而比利時的荷語區布魯塞爾自由大學(Vrije Universiteit Brussel),則是教授佔六成,其餘由學生、研究人員、助理和職員分配所致。

相對地,學生代表佔校內代表25%以上的大學,總共有32所。在法國、芬蘭、挪威等國家,校長等重大人事都是回到常態的校務會議做最後決定,而學生在學校的日常權力分享中,本來就有25%以上的代表權,與教授、職員、研究人員等一起分享,是本來就擁有的常態代表權。

丹麥和瑞典則是交由校內最高的權力機構做決定:在丹麥,九至十五個席次中,有四席校內產生(其他席次則由校內民主機制決定,見第二條軸線),而這四席校內代表,學生代表佔兩席、由選舉產生,一般教授和行政代表各一席;瑞典也類似,校內代表在十四席中佔六席,其中教授和學生各佔三席。在這兩個國家,「誰代表校內意見」這個問題,答案甚至是教授學生各一半。

除了交由民主產生的常設校內機構定奪之外,採取普選的學校,也可能給予學生超過25%以上的權重,有五所西班牙頂尖大學就是採取這樣的模式;比如西班牙的巴塞隆納大學(Universidad de Barcelona),學生就佔全體票數的30%(教授51%,其他學術人員9%,行政與技術職員10%)。

而學生代表在15%-25%之間、仍具有實質影響力的(尤其在教授之間意向不同時),則有24所。其中有10間是前述的選舉制,這個比例是刻意的制度安排。

而另外13所,如同法國、芬蘭、挪威、丹麥、瑞典,反映的是校內常設機構的權力配置,基本上是典型的德國模式(當中只有一所不在德國,而是瑞士的Basel大學,同樣也是由校內最高權力機構Regenz決定)。文章開頭所提到的柏林洪堡大學,就是其中一個案例。

典型的配置中,教授佔校務會議(至少是大會)的席次就是剛好半數加一席,比如在柏林洪堡大學、以及柏林自由大學(Freien Universität Berlin),就都是31席教授(包含主管當然代表,以及教授直選),其餘,則是學生、職員和研究人員各10席,這四個群體分享學校權力(雖然,如前所述,有部分學校還是會給教授更多、乃至接近三分之二的席次,但這些學校中研究人員席次可能就較低,學生的席次還是維持在兩成上下)。在部分學校,甚至有集體否決權的設計(至少要在四個群體中各拿到一票才能當選)。是在這樣的配置下,文章開頭的故事中,學生意見如此被候選人和媒體重視的情況,才得以發生。

或許會有人懷疑,難道關於學術、研究等事項也是用這樣的權力配置決定嗎?在部分學校,專門學術的事項會由更小的會議決定,其中教授佔的席次會達到絕對多數,但校長人事等關係全校的事項,則是由大會決定,回歸校內四大群體分享權力、教授恰好過半的德國模式。

校外代表:多少代表,如何產生?

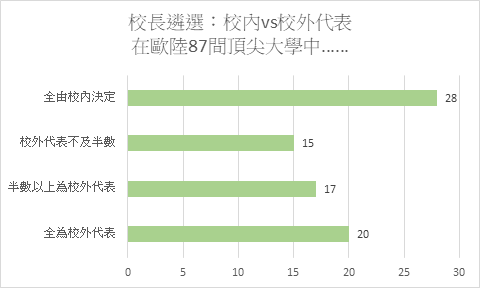

先前關於學生代表的討論,只涵蓋了67所學校;這牽涉到我們的第二條軸線:有20所歐陸頂尖大學並不適用於前述討論,因為他們的校長完全是由校外代表選出。

這20所大學中,荷蘭的12所(順帶一提,荷蘭人口數甚至少於台灣),以及瑞士的6所(巴賽爾大學以外)行政流程雖然略有不同,但都是直接由政府指派的人做出最後決定(荷蘭和瑞士的國立大學是中央政府,瑞士的邦立大學則是由各邦政府)。以荷蘭來說,荷蘭在2017年新修的《高等教育強化治理法》(Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen)中,才確立政府所指派的三到五位代表在做出決定時,必須諮詢由教職員代表和學生代表組成的委員會,並且提供關於候選人的資料以供評論,但決定權仍完全在部派委員手上。這樣設計的規範性意涵也是清楚的:公立大學是國家的,內部可以自主(大學法也有其他關於校內民主治理的規定),但其領導人事由國家決定。

另外,奧地利在榜上的2所大學,也都是由外部委員做決定,不過,他們是由學校的理事會(Universitätsrat )從三位候選人中擇一(提名權則在校務會議,一半為教授,另一半為學生與職員)。而校務理事則一半由政府任命,另一半則由校務會議(教授、學生、職員分享權力)決定。

而在這20所之外,還有17所大學有半數以上的校外代表,另外又有15所有部分的校外代表,52所大學,亦即佔了總數的六成,其實並不算少見。

台大、乃至許多其他台灣的大學在遴選校長時,也都有相當數額的校外代表(在台大是21席中的12席)。與歐陸各大學比較,特異點並不在於有校外代表,而在於校外代表如何產生。

政府一定程度的參與在這52所大學中絕不少見。除了前述的二十所直接官派以外,在挪威(3所)、瑞典(7所)、以及4所德國大學中,校外代表都是完全由政府和校方共同提名,而其中校方(如同前述)的權力又是教授與職員、學生、研究人員等共同分享的;以德國為例,通常被提名人會是政府教育或科學相關官員、重要學者、律師、以及DAAD(德國負責國際人才交流的半官方機構)代表等。在法國,政府(特別是地方政府)依據各校章程,也都是重要的參與者。

有外部代表,而沒有政府參與的反而少見:在芬蘭,佔總額40%的校外代表則是由校內常設的機制決定,而在其中,教授(三席)、學生(兩席)、研究人員(兩席)分享決定權。丹麥也是由校內機制決定(校長遴選本身也是回到校務理事會),但2012年修法之後,校務理事會的外部成員,是要經由兩階段的甄選,提名後交由另一個委員會表決,以求更為公開透明。

換言之,與歐陸大學相比,台大這次的流程有趣之處並非部派代表,也並非由校務會議決定人選。而是,我們居然容許由行政會議和校友總會自行提名,校務會議只能從其中挑選,而行政會議(由教務長、學務長等各種長組成)提名,等於是現任主管的延伸,很難說是引入多元、公共性或外部監督問責;而與歐陸相較,台大校務會議的組成中,職員與學生代表比例也相對偏低;更有甚者,校友會的提名更是公開、透明、可課責的反命題,在沒有召開理事會下由李嗣涔直接提名陳維昭等人。從提名到決定,既不公共、也不透明,更無所謂多元。

結論:建立在現實上的想像力

簡單作結:

(一) 關於「誰代表學校」,在歐陸的頂尖大學中,由教授和主管佔絕對多數的,其實是少數異例(2/3以上15所,80%以上只有2所),而且這些大學中一部分是由普選(通常甚至還有門檻制)作為配套,而非集中於少數主管、教授;另一部分則是反映原先校務會議中的權力配置,若是後者,學生的席次通常也會在兩成上下;

(二) 在校長遴選中,不論是採用加權普選或者是遴選,學生、職員、研究人員實質分享學校代表權的情況相當普遍;87所中甚至有32所,學生佔25%以上(丹麥瑞典甚至是教授學生各一半);而學生佔比在15%以下的則只有11間;

(三)遴選中校外代表並不少見,甚至有三個國家、20所大學是全部由政府指派的外部委員選出,而在有納入外部委員的52所大學中,政府的參與相當常見,經常是與學校共同同意人選;而公正、透明,以及回到本身就有師生職分享權力、有民主授權的校務會議中決定委員人選,而非交由內部不民主的單位自行推派候選人,也是歐陸制度共同點。

如果管中閔事件能夠是一個改革的機會,讓我們重新省視大學校長遴選制度,那麼,本文所嘗試要做到的,無非是在討論中提供正確的資訊:許多論者口中的「國外(頂尖)大學」,其實並不只有一個樣子(尤其不是美國私立大學的樣子,甚或是國內部分高教人士所討論的法人化模型)。同時,學生和職員參與遴選並非天方夜譚、實質有效的參與其實才是歐陸大學的常態。

歐陸各大學的實況,一方面呼應了大學法改革陣線、台大學生會各方的主張:這些組織所主張的「學生代表兩成」其實絕非奢談(當然,本文討論的是校內代表,而這些組織談的是全體中的代表,校內代表可能也必須相應擴張)。不過另一方面,究竟是應該如他們所主張的縮減教育部代表,或者是應該調整校內代表的比例,並且納入工會/職員與助理代表,並且調整校友會與行政會議推薦代表的產生方式和定位,則有待討論:在歐陸,教育部或其他政府單位實質參與公立大學校長任命,其實相當常見;但相對地,由行政主管提名、又由多元代表程度已經不高的校務會議,從提名名單中同意外部代表,反而罕見(這樣提名出來的,無非是部分校內主管所認可的人選,對多元、校外注入的公共性與外部問責幫助恐怕有限),遑論內部毫無民主程序的校友會。而是否可以透過門檻、集體否決、甚至普選的方式,提升公共討論和參與,讓候選人更必須回應各方意見,也是值得思考的方向。

這篇文章沒有直接提出規範性的論證,主張我們應該怎麼做。這也不是一篇分析的文章:雖然,去釐清這些不同的制度的起源,以及在運作過程中如何獲得某些人的支持,又可能觸發或累積什麼問題而導致改革變遷,將會是重要的參考。這篇文章甚至不是真正一篇討論管中閔事件的文章,雖然,我們可以參酌87所歐陸大學所提供的案例,去思考一個自主的大學可以如何選校長,而什麼樣的制度設計有助於糾正錯誤,什麼樣的制度又可能雖然是我們所習以為常,卻可能不利於問責、遑論自我糾正。

這篇的文章的企圖很簡單:在參考其他大學的現實案例後,在思考下一次的遴選制度時,或許,我們還可以更有想像力一些。

沒有留言:

張貼留言